職場での辛い受動喫煙をどう防ぐ?不快な環境を改善する対策について解説

改正健康増進法の施行により、職場でも義務として受動喫煙防止対策を講じる必要があります。受動喫煙は非喫煙者にも数多くの健康リスクをもたらすので、分煙化などの対策が欠かせません。

しかし、具体的にどのような対策を行なえばいいのかと悩んでいる企業担当者の方も多いでしょう。

本記事では、職場における受動喫煙の実情を踏まえ、職場での対策方法・防止方法について解説します。また、対策に役立つ喫煙ブースも紹介するので、ぜひご一読ください。

職場における受動喫煙の実情

受動喫煙とは、他人の喫煙により発生したタバコの煙を吸わされることです。タバコの煙には、発がん性物質やニコチン、一酸化炭素といった有害物質が多く含まれているとされています。

また、これらの有害物質は喫煙者自身が吸い込む煙である「主流煙」よりも、タバコの先から出る「副流煙」に多く含まれているのが特徴です。

近年、副流煙を吸い込んでしまう受動喫煙による健康リスクが懸念されるようになり、多くの企業が対策に取り組んでいます。しかし、職場における受動喫煙対策については、いまだ不十分なケースが多いことも事実です。

クリーンエア・スカンジナビアが非喫煙者の社会人を対象に行なったアンケートによると、「職場での受動喫煙が気になることがある」と答えた方の割合は40%にも上ります。

引用:職場における受動喫煙調査(2022年12月)実情と企業が取り組みたい対策を紹介

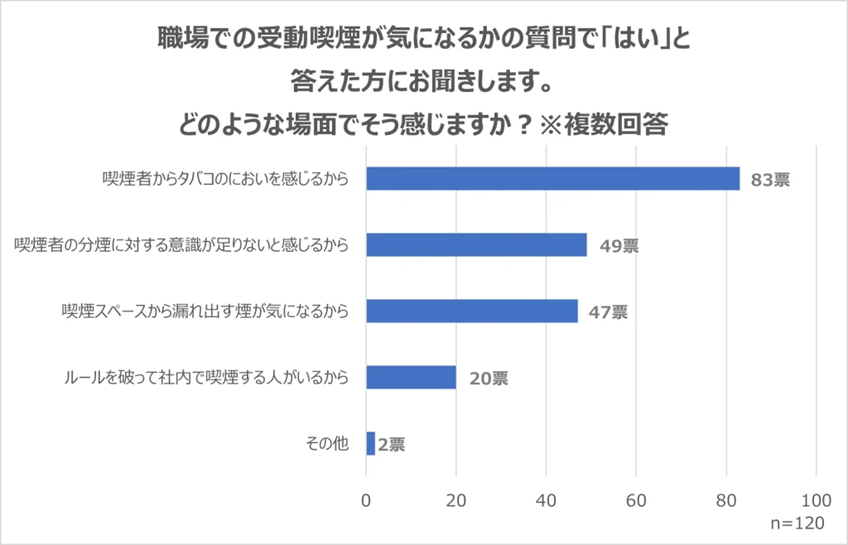

また、クリーンエア・スカンジナビアでは職場においてどのような場面で受動喫煙が気になるかという調査も行なっています。その結果、「喫煙者からタバコのにおいを感じるとき」「分煙に対する意識が足りないと感じるとき」といった回答が多く見られました。

引用:職場における受動喫煙調査(2022年12月)実情と企業が取り組みたい対策を紹介

受動喫煙対策においては、上記のような職場での実情も踏まえたうえで、効果的な方法を講じる必要があるでしょう。

◇スモークハラスメントによる受動喫煙

受動喫煙は、非喫煙者の健康被害だけでなく、「スモークハラスメント」に該当する恐れがあります。スモークハラスメントは「スモハラ」と略され、おもに非喫煙者がタバコの煙、においなどで肉体的、精神的な苦痛を被ることを指します。

具体的な事例は、以下のケースが挙げられます。

● 業務中、ミーティングなどで、上司や同僚の喫煙により煙の害を受ける

● 自動車などで移動中、車内でタバコを吸われ煙を吸い込んでしまう

● 飲み会の席で受動喫煙を受け不快な気分になる

● 上司から喫煙を強要される

● タバコの煙を直接吹きかけられる など

スモハラは、喫煙者から非喫煙者への行為が事例として取り上げられることが少なくありません。一方で、喫煙者に対して喫煙を無理に制限させるような言動・行為を指す「逆スモークハラスメント」にも注意すべきです。

職場での受動喫煙を対策するには

企業ができる職場の受動喫煙対策には、「職場での喫煙状況の把握」「喫煙状況に応じて設備を整える」「禁煙しやすい環境づくり」などが挙げられます。

それぞれの対策について詳しく解説します。

◇職場での喫煙状況の把握

どのくらい喫煙者がいるのか、どのくらいの頻度で喫煙しているのかは、企業や業務内容によって変動します。そのため、アンケートなどで具体的に調べ、従業員のうち喫煙者がどの程度いるのかを正しく把握する必要があります。

また、従業員の意見を取り入れつつ受動喫煙の担当部署を決めたり、受動喫煙を防止するための計画を立案したりするのもよいでしょう。

◇喫煙状況に応じて設備を整える

喫煙状況を把握したら、状況に適した設備を整えましょう。例えば、職場を全面、もしくは一部禁煙にしたり、喫煙室を設置したりするのが効果的です。

ただし、設置する喫煙室は、改正健康増進法の基準を満たす必要がある点に留意しましょう。

◇禁煙しやすい環境を作る

設備を整えることに加えて、禁煙しやすい環境を作ることも大切です。

例えば、「社内にタバコ自販機がある場合は撤去する」「ニコチンパッチなどの禁煙グッズを配布する」「禁煙外来の費用を補助する」などの施策が効果的です。そのほか、産業医や喫煙・禁煙に関する専門家による禁煙相談や説明会を開催するのもよいでしょう。

喫煙者を減らすことで、副流煙による受動喫煙そのものの発生を抑制できる可能性が高まります。

◇職場で受動喫煙を防止しないとどうなる?

改正健康増進法の施行により、職場での受動喫煙対策が義務化されたことから、施設の管理権原者は受動喫煙に関して然るべき措置を行なう必要があります。

法律を守らない場合、従業員などに通報されてしまうリスクがあるほか、行政から指導や勧告を受ける可能性もあるでしょう。

実際に、平成16年に江戸川区の職員が職場での受動喫煙によって健康被害を受けたとして、区に対して慰謝料の支払いを求め訴訟を起こした事例があります。

区側に原告(職員側)に対し一部雇用主責任があると認め、慰謝料5万円の支払いを命じる判決が下されました。

望まない受動喫煙を防止するためには

受動喫煙は、非喫煙者も副流煙によって健康を損なう恐れがあるため、非喫煙者を副流煙から守るための対策が必要です。

喫煙ブースを設置したり、喫煙者と非喫煙者、両者が積極的に対策を講じたりすることで、受動喫煙の防止につながります。

受動喫煙の影響をふまえて、事業者は法改正後のルールを確認したうえで、適切な対策を講じる必要があります。

喫煙ブースを設置するならクリーンエア・スカンジナビア

受動喫煙防止対策の一環として喫煙ブースを設置するなら、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」がおすすめです。

クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、屋内で100Vの電源がある場所ならどこでも設置できます。喫煙室のための部屋の準備や設営工事を行なう必要がなく、職場内のスペースを有効活用しながら喫煙者・非喫煙者が共存できる環境の構築が可能です。

また、クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、捕集が難しいタバコ粒子をほぼ100%捕集できます。捕集したタバコ粒子が含まれる煙は特殊なフィルターを通すことで浄化するため、非喫煙者が受動喫煙を受ける可能性を抑えられます。

さらに、分煙キャビンによって喫煙者・非喫煙者が同じ休憩スペースを使うこともでき、両者が共存できる環境づくりと社内コミュニケーションの活性化にもつながります。

「受動喫煙防止のために、機能性・利便性に優れた喫煙ブースを設置したい」とお考えの企業担当者の方は、ぜひクリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンをご検討ください。

まとめ

受動喫煙対策は、非喫煙者の健康被害を防ぐだけでなく、タバコの煙やにおいによるスモークハラスメントの対策にも必要です。

受動喫煙対策を行なう際は、まずは社内の喫煙状況を把握したうえで、喫煙ブースや禁煙場所の設置など、状況に合わせた設備を整えるとよいでしょう。

喫煙者・非喫煙者、双方の快適な空間つくりのために喫煙ブースの設置を検討している場合は、設置コストがかからず限られたスペースでも利用できる分煙キャビンがおすすめです。受動喫煙対策の一環として、ぜひ利用をご検討ください。

関連記事

-

喫煙問題

喫煙問題会社の喫煙対策、全面禁煙と分煙どちらが適切?企業が知っておきたい法律・実務ポイント

-

喫煙問題

喫煙問題喫煙室に火災報知器は必要?設置基準・誤作動防止のポイントと安全対策

-

喫煙問題

喫煙問題電子たばこと加熱式たばこの違いとは?仕組み・特徴と喫煙環境のポイント

-

喫煙問題

喫煙問題飲食店の禁煙化デメリットとは?売上影響・顧客動向と喫煙ブースでの対策

-

喫煙問題

喫煙問題【吸い殻対策】ポイ捨てを防ぐ仕組みと喫煙ブースの役割

-

喫煙問題

喫煙問題パチンコ店の分煙対策に最適な喫煙ブースとは?業界動向と導入メリットを徹底解説

-

喫煙問題

喫煙問題飲食店の受動喫煙対策に注目。エアカーテンは今も選択肢?喫煙ブースが選ばれる理由とは

-

喫煙問題

喫煙問題マンションの分煙対策に!トラブル回避と住環境改善につながる効果的な方法とは?